Châssis et origine particuliers

Ferrari commence à travailler sur le remplacement de la 275 à partir de 1967. Le nouveau modèle conserve une implantation mécanique classique avec moteur à l’avant et propulsion, la boîte de vitesses est placée à l’arrière, accolée au différentiel autobloquant ZF comme sur la 275. 6 prototypes sont fabriqués par Scaglietti sur châssis Tipo 596 (275 GTB/4) à structure tubulaire et empattement 2,40m. Ces prototypes reçoivent un moteur Tipo 243 étudié par Colombo avec lubrification par carter sec, distribution par 3 soupapes par cylindre, double allumage avec 2 bougies par cylindre et alimentation par 6 carburateurs double corps Weber 40 DCN18. Le bloc dérive de celui de la 330 GT réalésé à 4380 cm3.

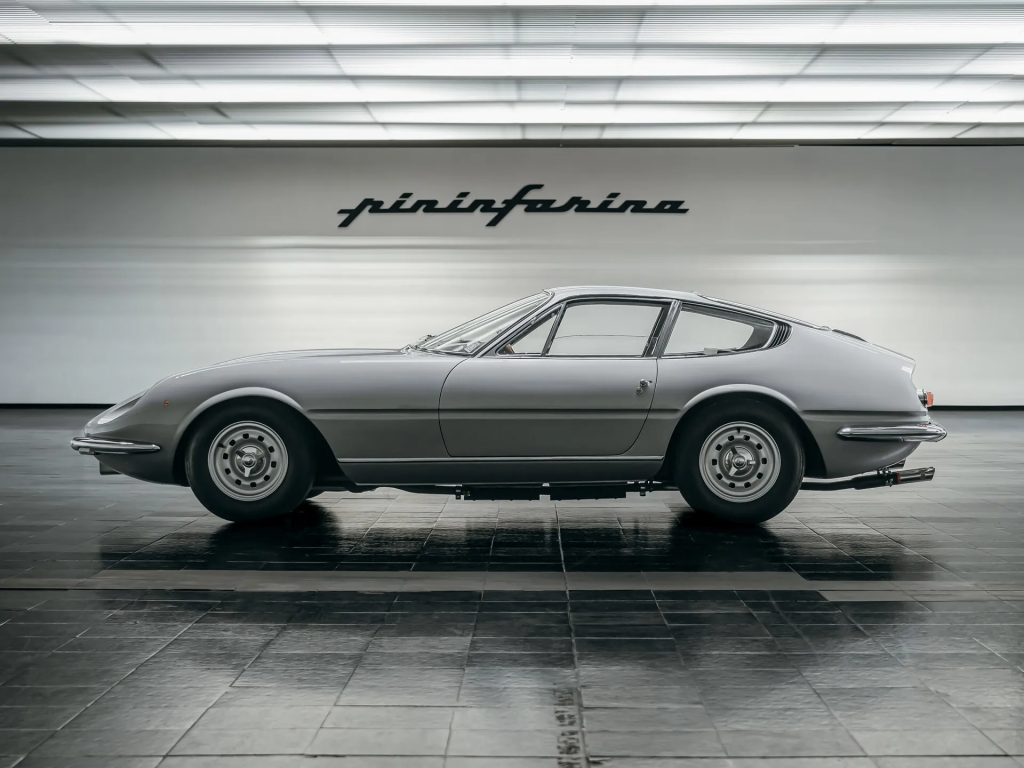

La ligne s’apparente à la 275 GTB à l’avant avec un capot plus plat et plus long et un bossage de capot, des phares carénés et un arrière entièrement nouveau. Le premier prototype est prêt début 1967 et testé intensivement à Monza.

Présentation au Salon de Paris (FRA) en octobre 1968 sous l’appellation 365 GTB/4, la voiture prendra l’appellation Daytona en référence au triplé Ferrari à Daytona en 1968, qui ne sera pas officielle car l’outillage prévu pour fabriquer le « Daytona » a une coquille : il manque le a !

La mise au point de la voiture se poursuit après le Salon de 1968, en particulier pour le réglage des suspensions réalisées par l’ingénieur Cocozza qui définit un léger carrossage positif à l’avant et un carrossage négatif à l’arrière. Cocozza trouve la mort au cours de ces essais et les réglages sont finalisés par Roberto Lippi (Champion d’Italie 1956 et 1958). Un 1er essai longue durée est effectué en février 1969 : Modène-Rome et retour sous la pluie, 382 km en 2 heures, permettant de constater que l’étanchéité n’est pas complète. Lippi effectue encore 20000 km avec la Daytona et choisit le type de pneus (Michelin) ainsi que les pressions adéquates.

Début de la commercialisation à la fin 1969.

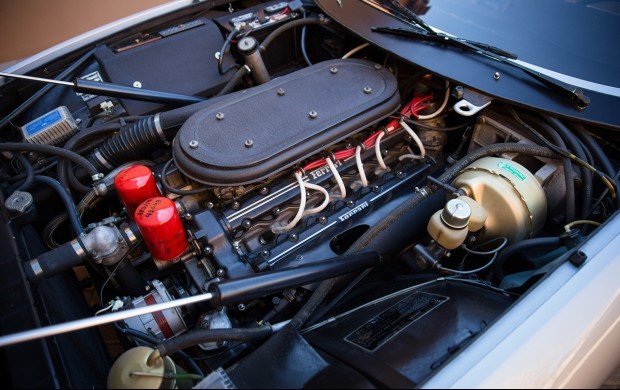

Moteur :

Dérive de la 275 GTB (conception initiale Colombo).

V12 à 60° de 4,4 litres, entièrement en alliage léger, chemises rapportées en fonte, pistons bombés en aluminium à 3 segments.

Vilebrequin en acier forgé dans la masse tourillonnant sur 7 paliers.

Lubrification par carter sec, circuit d’huile avec passage dans un échangeur pour équilibrer la température d’huile avec celle de l’eau du circuit de refroidissement.

Distribution par 2 arbres à cames en tête par banc de cylindres entraînés par chaînes. 2 soupapes en tête par cylindre formant un angle de 60°.

Alimentation par 6 carburateurs double corps Weber 40 DCN 21, placés au centre du V.

Allumage par une bobine et un allumeur à double rupteur Marelli pour chaque banc de cylindres. Ordre d’allumage 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10.

4390 cm3 (81×71), super carré pour favoriser la montée en régime. Taux de compression 9,3 :1.

352 chevaux DIN à 7500 tours, 44 Mkg à 5500 tours.

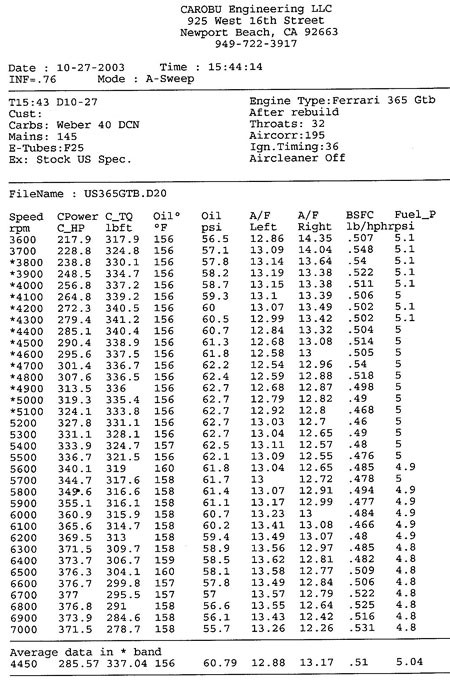

Relevé de puissance et couple au dynamomètre

Transmission :

Boîte de vitesses à 5 rapports accolée au différentiel, permettant un rééquilibrage des masses. L’arbre de transmission tourne au régime du moteur à l’intérieur d’un tube solidarisant les carters moteur et transmission (solution utilisée sur les dernières 275 GTB).

Différentiel avec autobloquant à lamelles.

Une seule démultiplication finale (10×33) mais choix entre deux étagements de la boîte de vitesses, normal et « course » avec rapports rapprochés et les 3 premières vitesses plus longues.

Châssis :

Châssis constitué de tubes de forte section. Empattement 2,40m, (cf. 250 GT SWB), mais largeur augmentée pour augmenter l’assise, voies de 1,44 à l’avant et 1,425m à l’arrière (275 GTB : 1,40/1,417m).

Carrosserie dessinée par Pininfarina sur la base d’une carrosserie spéciale réalisée sur châssis 330 GT pour un client romain (1967). Le tracé du capot, de la pente du toit et du pan coupé arrière sont étudiés dans la soufflerie de l’Ecole Polytechnique de Turin (Pininfarina ne possède pas encore sa soufflerie), permettant de dessiner plus efficacement les gouttières de toit, les poignées de portes et le becquet de capot protégeant les essuie-glaces. Partie avant avec 4 phares protégés par un écran en Perspex. Caisse en acier avec portes et capots en aluminium, montage chez Scaglietti.

Suspensions dérivées de la 275 GTB avec roues indépendantes à l’avant et à l’arrière par double triangulation superposée, combinés ressorts/amortisseurs Koni et barres stabilisatrices (section 22mm à l’avant et 20mm à l’arrière).

Suspension avant.

Suspension arrière.

Freins :

Disques ventilés à l’avant et à l’arrière, étriers à 4 pistons.

Commande hydraulique.

Direction :

Boîtier ZF à vis et galets avec assistance hydraulique.

Evolution :

09/1969 : Présentation de la version 365 GTS/4 au salon de Francfort, spider dérivé de la 365 GTB/4, le seul équipé de phares recouverts de Perspex, puis phares escamotables acier sur toutes les voitures ce qui facilite le montage et réduit les coûts.

1970 : Les phares sous carénage Perspex ne sont pas homologués aux Etats-Unis, les modèles US reçoivent donc des phares escamotables à partir de 1970.

02/1972 : Portières en tôle d’acier.

Participation en compétition :

Ferrari développe une version compétition à la demande de quelques importateurs (Pozzi en France, colonel Hoare – écurie Maranello Concessionnaires- pour la Grande-Bretagne, Jacques Swaters – Garage Francorchamps- pour la Belgique, Georges Filipinetti –Scuderia Filipinetti- pour la Suisse et Luigi Chinetti –NART- pour les Etats-Unis).

L’homologation en groupe 4 (500 exemplaires minimum) est obtenue le 1er Janvier 1972, les voitures sont préparées par l’équipe « Assistenza clienti » et non plus le service course de Ferrari. Les voitures reçoivent une carrosserie aluminium avec capot plastique, vitres fixes et lunettes arrières en plexiglas. Les carburateurs reçoivent une conduite d’air forcée avec des réglages d’alimentation et d’allumage différents et des échappements courts à sorties latérales. Les versions NART disposent en outre de 2 maîtres-cylindres avec des plaquettes agrandies et un système de refroidissement de freins amélioré. Les passages de roues sont élargis pour montage de jantes 8 et 9 » (av./arr.)

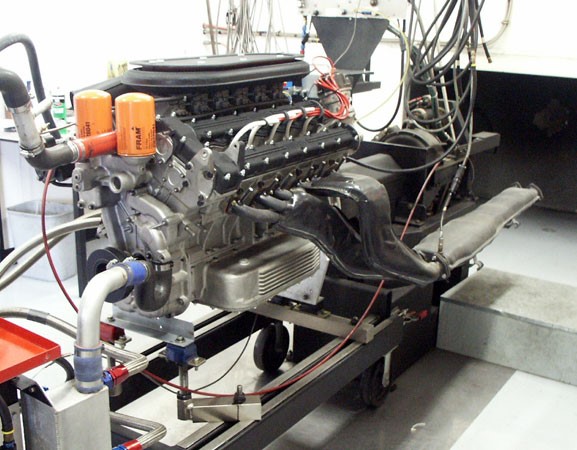

3 voitures sont construites en 1971 pour le Tour de France Auto, engagées en Groupe 5. 1972 : Lancement de la série 2 Groupe 4 : Vitres en verre, carrosserie acier, passages d’ailes élargis, jantes 9/11 pouces, coupe batterie, commande d’extincteur sur l’aile avant droite. 400 ch, 1350 kg. 1973 : Les succès obtenus en 1972 entraînent un effort plus important de l’usine pour 1973, avec mise en chantier de la Série 3 construite en 5 exemplaires : jantes 9 et 11 pouces, 440 chevaux à 7500 tours, taux de compression porté à 9,9 :1, pistons spéciaux avec segments au chrome et axes renforcés. Bielles course usinées à partir d’une bille d’acier (cf GTO). Arbres à cames à ouverture agrandie (augmente la souplesse) et calage de distribution plus pointu. Prise d’air forcée de l’admission agrandie et diamètre des échappements accordé à leur longueur. Courbe d’avance modifiée et moulage de linguets d’allumage spéciaux. 4 pompes à essence Bendix (2 en 1972) placées dans le coffre arrière avec la boîte anti-déjaugeage. Les voitures du NART ont en plus un dispositif spécial pour servir au refroidissement de la boîte de vitesses.

Etriers de freins ATE élargis pour recevoir des plaquettes plus épaisses, conduite d’air forcé pour ventiler les disques carénés. Deux pompes avec double circuit en place du servofrein. Pédalier réglable.

Châssis avec suspension montée sur rotules Uniball en place des silent blocs, diamètre des barres stabilisatrices avant et arrière renforcé. Nouveau tarage des ressorts et des amortisseurs pour utilisation course. Allègement de 250 kg, avec toit et ailes réalisés en aluminium très mince, panneaux amovibles n’ayant pas d’influence sur la rigidité en plastique (capots et portes). Intérieur course (sans garnitures ni moquettes). Arceau de sécurité avec gros tube passant au-dessus des portières et du pare-brise, volant en cuir de diamètre réduit, plus de tachymètre, nouvelle ventilation de l’habitacle. Phares à iode de plus forte puissance. 2 goulottes d’essence spéciales à l’arrière pour le dégazage des deux réservoirs souples (capacité 120 litres). Les voitures engagées par le NART disposent également d’un dispositif de refroidissement de la boîte de vitesses.

Arrêt du soutien de l’usine à partir de 1974.

Palmarès (résultats les plus importants) :

1969 : 1er engagement aux 24 Heures du Mans par le NART, N°16, Grossman-Posey, Forfait.

1970 :

24 Heures de Daytona : NART, N°22, Gregory-Pickett, Ab.

12 Heures de Sebring : NART, N°25, Cluxton-Pickett, Forfait.

1971 :

12 Heures de Sebring : NART, N°24, Cluxton-Kolb, 12e Gl.

24 Heures du Mans : NART, N°58, Grossman-Chinetti Jr, 5e Gl.

1000 km de Paris : Pozzi, N°9, Andruet-Ballot Léna, 3e Gl.

Tour de France Auto : Filipinetti, N°138, 4e Gl; Elford-Kingsland, 9e Gl ; Pozzi, N°140, Andruet-Roure.

1972 :

24 Heures de Daytona : Bakers Motors Ring Free Team, N°18, Grossman-Reynolds, 15e Gl ; Mathews Ohio Racing, N°19, Mathews, np. ; NART, N°22 et 23, Posey-Bucknum, Ab., Chinetti Jr, Forfait.

4 Heures du Mans : Pozzi, N°39, Andruet-Ballot Léna, 4e Gl ; Cornet-Epinat, N°98, Cornet-Epinat, non classé.

12 Heures de Sebring : Kirk-White, N°1, Hobbs-Scott, ab. ; Baker Motors, N°18, Ingle-Reynolds, 19e Gl ; NART, N°21 et 22, Chinetti Jr-Grossman, 8e Gl, Posey-Adamowicz, 13e Gl.

1000 km Spa : Pozzi, N°45, Ballot Léna-Rouveyran, 18e Gl.

Monthléry : Pozzi, N°2, Rouveyran, 6e Gl.

24 Heures du Mans : Pozzi, N°39, Andruet-Ballot Léna, 5e Gl, 1er GT, N°75, Migault-Rouveyran, Ab. ; NART, N°74, Posey-Adamowicz, 6e Gl, N°38, Jarier-Buchet, 9e Gl, N°57, Chinetti Jr-Gregory, Ab. ; Filipinetti, N°34, Parkes-Lafosse, 7e Gl, N°35, Cheneviere-Veltsch, Acc.

Francorchamps, N°36, Bell-Pilette-Bond, 8e Gl. ; Maranello Concessionnaires, N°37, Westbury-Hines, Ab.

6 Heures de Watkins Glen : NART, N°22, Jarier-Young, 6e Gl, 1er GT, N°21, Hobbs-Posey, Ab. ; Baker Motors-Castrol, N°18, De Lorenzo-Reynolds, 11e Gl.

Tour de France Auto : Pozzi, N°118, Andruet- « Biche », 1er Gl, N°117, Rouveyran-Migault, 2e Gl. ; Filipinetti, N°119, Elford-Stone, Ab.

1000 km Paris : NART, N°24, Jarrier-Laffite, 9e Gl ; Pozzi, N°22, Andruet-Ballot Léna, 10e Gl, N°23, Andruet- « Biche », 11e Gl.

9 Heures de Kyalami : JCB, N°4, Brozn-Sylner, 12e Gl, 1er GT.

1973 :

24 Heures de Daytona : NART, N°22, Minter-Migault, 2e Gl, 1er GT, N°21, Grossman-Chinetti Jr, 5e Gl, N°20, Merzario-Jarrier, Ab., N°23, Andruet-Ballot Léna, Acc.

4 Heures du Mans : Pozzi, N°32, Andruet-Wolleck, 3e Gl, 1er GT ; NART, N°33, Migault-Guitteny, 5e Gl ; JCB, N°31, Green-Corner, 6e Gl ; Grandet, N°46, Grandet-Gueurie, 9e Gl.

1000 km Spa : Francorchamps, N°42, Pilette-Bond, 12e Gl.

24 Heures du Mans : Pozzi, N°39, Ballot Léna-Elford, 6e Gl, 1er GT, N°40, Dolhem-Serpaggi, 9e Gl ; NART, N°38, Chinetti Jr-Migault, 13e Gl, N°36, Grossman-Guitteny, Ab., N°6, Posey-Minter, Ab. ; Francorchamps, N°34, Andruet-Bond, 20e Gl ; JCB, N°33, Green-Corner, Ab. ; Francisco Mir, N°37, Di Palma-Garcia Veiga, Ab. ; Shark Team Grandet, N°56, Grandet-Gueurie, Ab.

1974 :

4 Heures du Mans : Grandet, N°30, Grandet, 4e Gl, 1er GT ; H. Jones, N°29, Mignot-Jones, 7e Gl.

24 Heures du Mans : Grandet-Pozzi, N°71, Grandet-Bardini, 5e Gl, 1er GT ; NART, N°54, Heinz-Cudini, 6e Gl, N°56, Elthuin-Gitteny, 11e Gl, N°55, Paoli-Couderc, Acc. ; H. Jones, N°57, Mignot-Jones, 16e Gl.

6 Heures Watkins Glen : NART, N°55, Hiss-Cudini, Ab., N°54, Rutherford, Forfait ; Francisco Mir, N°82, Garcia Veiga-Waco, Acc.

Records de vitesse au Lac Salé à Bonneville, berlinette de série préparée par le NART conforme au groupe 1, catégorie A, classe 9 (spoiler avant, ouïes de refroidissements plus importantes et freins de Ferrari 512), pilotes Minter-Chinetti Jr-Graham Hill, le 24/09/1974, 3 records mondiaux :

500 km DA : 1h48min51sec, 275,608 km/h (171,255mph).

500 Miles DA : 3h00min32sec1/10, 267,429 km/h (166,173mph).

1000 km DA : 3h43min59sec4/10, 267,867 km/h (166,445mph).

1975 :

24 Heures de Daytona : V. Loh-Interscope, N°71, Woodner-Phillips, 7e Gl, 1erGT ; NART, N°0, Minter-Ballot Léna-Gagliardi, 28e Gl ; H. Jones, N°56, Mignot-Jones-Grandet, Ab.

12 Heures Sebring : H. Jones, N°87, Mignot-Jones, 9e Gl.

Riverside : Ken stabird, N°4, Kline-Cord, 16e Gl.

24 Heures du Mans : Francorchamps, N°47, Andruet-Pilette-de Fierlant, 12e Gl ; H. Jones, N°48, Mignot-Jones-Gurdjian, 13e Gl ; NART, N°45, Bicknum-Facetti, Ab., N°46, Malcher-Langlois, Ab.

1976 :

24 Heures de Daytona : Ken stabird, N°71, Minter-Cord-Adams, 6e Gl.

1977 :

24 Heures de Daytona : Modena sports Cars, N°64, Minter-Newman-Robinson, 5e Gl ; Ken Stabird, N°66, Barbour-Cannon-Adamowicz, Ab. ; Bob Carradine, N°65, Morton-Wood-Carradine, Forfait.

12 Heures de Sebring : Bob Carradine, N°65, Morton-Adamowicz-Carradine, 10e Gl ; Modena sports Cars, N°64, Bondurant-Minter-Smothers, Nc.

Laguna Seca : Modena sports Cars, N°64, Cannon, Acc.

1978 :

24 Heures de Daytona : Bob Carradine, N°65, Morton-Adamowicz-Carradine, 8e Gl ; Western Motor Works, N°78, Henderson-Turner-Hillin, 25e Gl ; Swap shop, N°94, Henn-Sahlmann-Satullo, Ab.

1979 :

24 Heures de Daytona : Modena sport Cars, N°65, Morton-Adamowicz, 2e Gl.

12 Heures de Sebring : P. Henn-Budweiser, N°2, Henn-St James-Guthrie, 17e Gl.

1980 :

24 Heures de Daytona : Modena sport Cars, Morton-Adamowicz, 14e Gl.

1981 :

24 Heures de Daytona : Joe Crenier’s Import, N°06, Crenier-Halsmer-Al Unser Jr, Ab.