Ford décide de s’impliquer dans les courses GT en 1962. L’image de marque en résultant peut doper les ventes et l’imagination des stylistes est augmentée. Le chef du bureau de style Eugene Bordinat, succède en 1961 à Elwood Engel et travaille sur 2 projets : un modèle sportif de grande série qui aboutira à la Mustang et la mise en place d’un programme de compétition international appuyé sur la GT40 (le nom dérive de la hauteur maximale : 40 pouces).

Henry Ford II donne son accord et carte blanche à Lee Iacocca (vice-président et général manager). Iacocca crée un département de véhicules spéciaux dirigé par Frank Zimmermann avec Roy Lunn (ingénieur britannique émigré aux Etats-Unis) comme responsable technique qui conçoit et réalise un prototype Mustang 1 en octobre 1962 dessiné par Gene Bordinat : roadster à carrosserie aluminium, châssis multitubulaire et suspensions par 4 roues indépendantes avec moteur central Ford 4 cylindres en V de 1927 cm3, 90 chevaux de la Taunus 12M. Cette voiture ne sera jamais produite ni engagée en course mais servira de base au projet GT.

Surgissent rapidement des problèmes de savoir-faire, Ford ne possédant pas de département compétition, et de temps. Le délai fixé par Henry Ford II pour l’aboutissement du projet est fixé à l’année 1964. Ford essaie alors de racheter Ferrari qui cherche un partenaire et qui aurait fait une offre au directeur de Ford-Allemagne via le consul d’Allemagne de Milan (ITA). Ferrari est contacté par le directeur général de Ford Italie, début des négociations et acceptation d’un prix de 10 milliards de lires par les 2 parties. Don Frey, adjoint de Iaocca part pour Maranello mais les négociations stagnent au sujet des prérogatives de Enzo Ferrari concernant les choix techniques et commerciaux, Iacocca stoppe finalement les discussions.

Ford se tourne alors vers les anglais partageant la même langue et disposenet de nombreux sous-traitants spécialisés. 3 constructeurs sont approchés : Cooper, Lotus et Lola. Cooper est rapidement écarté, Lotus est trop gourmand et c’est donc Lola qui est retenu. Son patron Eric Broadley accepte tous les termes du contrat et dispose d’une voiture proche des desiderata de Roy Lunn. l’accord est signé le 1er août 1963, Broadley se voit attribuer une somme considérable pour en échange d’un travail exclusif pour Ford et à la renonciation à utiliser son nom pour 2 ans.

La Lola MK6 qui sert de base au projet est présentée au Racing Car Show de Londres (G-B) en janvier 1963. C’est une berlinette compacte avec accessibilité facilitée par des portières débordant sur le toit, un capot arrière basculant en une pièce et un moteur Ford Fairlane 4,2 litres en version Shelby de 350 chevaux. Le châssis est constitué par une structure centrale semi-monocoque formée de 2 gros caissons latéraux en tôle d’acier contenant les réservoirs d’essence reliés par un tablier rigide et un treillis de tubes de section carrée supportant les suspensions. La ligne est due à John Frayling (déjà responsable de la Lotus Elite).

Le premier engagement à lieu aux 1000 km du Nürburgring (mise au point) puis la voiture participe aux 24 Heures du Mans 1963, ab., accident, le prototype étant détruit (Hobbs-Attwood). 3 autres voitures sont fabriquées dont une avec moteur Chevrolet (vendue à John Mecom, milliardaire texan qui la fait courir (1er dans 2 courses de la semaine de vitesse des Bahamas, Pabst), les 2 autres sont utilisées comme voitures d’essai après le contrat Lola-Ford. 1 châssis est envoyé aux Etats-Unis, 1 autre équipé d’un moteur V8 Indy est essayé à Monza et en Angleterre par Maggs, Mc Laren, Ginther et Sears. Le résultat de ces travaux sert de base d’élaboration pour la future Ford GT et lui donne son nom : hauteur de la Lola : 1,016m, soit 40 pouces : Ford GT40.

Une équipe est constitués en Angleterre au sein de FAV (Ford Advanced Vehicles) sous la direction de Roy Lunn avec Eric Broadley (consultant) et 3 ingénieurs : Len Bailey (châssis), Ron Martin (carrosserie) et Chuck Montain. La direction sportive est confiée à John Wyer (ex-Aston Martin, mis en relations avec Ford par Caroll Shelby). Les travaux sont effectués dans les ateliers de Lola puis à Slough près de Heathrow dans de nouveaux locaux plus vastes à partir de novembre 1963. Cahier des charges de la direction imposse un coupé compact avec moteur V8 maison avec une vitesse de 200 mph. Les problème de délais imposent à l’équipe de travailler nuit et jour malgré la base de la Lola GT. L’équipe fait un effort pour assurer le confort du pilote : sièges bien dessinés et ventilés, aération de l’habitacle, isolation phonique et dimensions intérieures suffisantes, un essai de sièges avec coussins gonflables et pression modifiable en course est finalement abandonné car trop compliqué, finition poussée : planche de bord bien instrumentée en arc de cercle devant le pilote. Le châssis est entièrement monocoque avec le toit en plastique de la Lola remplacé par de l’acier pour augmenter la rigidité et une échancrures de toit pour les portières conservées. La carrosserie est finalisée par le Styling Office de Ford dirigé par Gene Bordinat. Une 1ère ébauche avec pavillon basculant découvrant tout l’habitacle est abandonnée car non conforme au règlement de la FIA, puis une maquette plus classique est testée dans la soufflerie du Maryland. L’aérodynamique catastrophique impose le raccourcissement du capot avant une modification des flancs et un nouveau dessin du pavillon, les lignes définitives sont figées en janvier 1964.

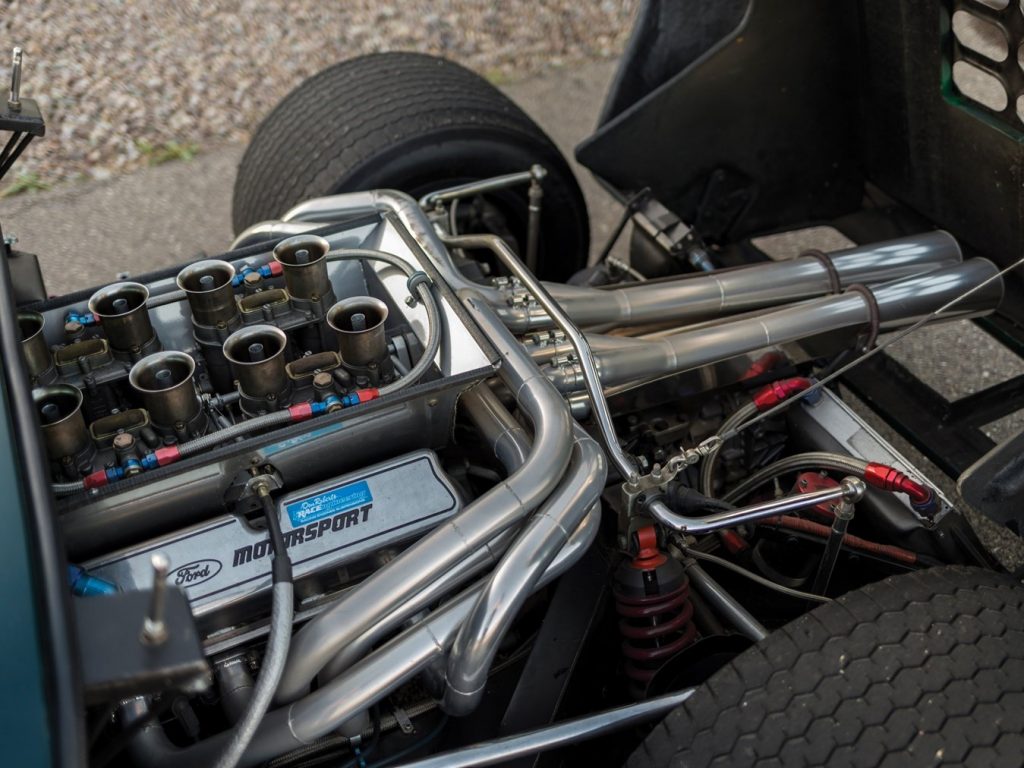

Le moteur retenu est le V8 culbuté de la Ford Fairlane (4,2 litres) en position centrale en avant de l’essieu arrière. Le bloc en alliage léger est identique à celui des formules Indy et développe 350 chevaux à 7000 tours accouplé à une boîte-pont à 4 rapports non synchronisés Colotti, seule disponible pour une voiture de cette puissance. la boîte est démodée et peu fonctionelle, mais c’est la seule disponible.

Le 1er châssis fabriqué par Abbey Panels (Coventry) est livré à Slough le 14 mars 1964. Le montage final est réalisé en environ 15 jours. (d’après une autre source les formes sont définitives en octobre 1963 et envoyées en Angleterre chez Specialised Moulding pour réalisation de la carrosserie).

D’août à novembre 1963 : essais de suspensions de la GT40 sur 2 exemplaires de la Lola GT des 24 heures du Mans.

la 1ère voiture est présentée le 1er avril 1964 à Londres dans les salons d’un grand hôtel près de Heathrow avant essais de roulage. La voiture est ensuite envoyée aux Etats-Unis pour présentation à New-York sur injonction du service marketing Ford. On prpcède parallèlement à de essais au Mans avec une 2e voiture (Schlesser et Salvadori): les problèmes de poids faussent les calculs des ordinateurs, la voiture est instable à haute vitesse avec pour conséquence 2 sorties de route et 1 voiture détruite aboutissant au début des désaccords au sein de l’équipe. Broadley quitte l’aventure 1 an avant l’expiration du contrat pour travailler sur la Lola T70, et d’autres dissensions ont lieu entre Lunn et Wyer. Wyer démontre après des tests dans la soufflerie du MIRA que l’instabilité est due à des problèmes aérodynamiques et non à la géométrie du train arrière comme le soutient Lunn, et on installe un petit becquet à l’arrière du capot pour augmenter l’appui sans nuire à l’aérodynamique.

La 1ère sortie en course à lieu aux 1000 km de Nürburgring, ab., rupture de suspension arrière, puis engagement de 3 voitures au Mans, Ab., Attwood-Schlesser, incendie ; les 2 autres pour boîte de vitesses cassée. Un autre abandon des 3 voitures engagées suit aux 12 Heures de Sebring.

Roy Lunn est finalement préféré à John Wyer par le directoire de Ford et on met en chantier une voiture avec gros moteur 7 litres pour compenser les faiblesses de la GT40. Ford utilise un big block extrapolé de la Ford Galaxie équipant déjà les Cobra Daytona avec puissance portée à 385 chevaux. L’étude est confiée à Leo Beebe, successeur de Zimmermann au Special Vehicles Department. Lunn retourne à Detroit en novembre 1964 pour développer un nouveau prototype avec l’entité spéciale Kar Kraft à partir de l’automne 1964.

Wyer est en désaccord total avec cette politique et veut développer les voitures existantes. Sommé d’envoyer 2 voitures à la semaine de Nassau, qui ne font que de la figuration, Wyer n’est plus responsable que des exemplaires pour l’homologation en Groupe IV (50 voitures), mise au point et exploitation Carroll Shelby.

Moteur :

Installé en position centrale.

Small block dérivé de la Ford Fairlane, 8 cylindres en V à 90°

Lubrification par carter humide.

Alimentation par 4 carburateurs

4736 cm3 (289 ci : 101,76×72,9)

Transmission :

Boîte de vitesses Colotti à 4 rapports.

Châssis :

Châssis sous-traité chez Abbey Panel Ltd constitué de caissons en tôle de 0,24 pouces (1 mm). Quelques voitures avec tôle plus fine (# 104, 105, 106 et 107) mais elles ne supportent pas les contraintes et retour à l’ancienne épaisseur. Capot arrière basculant d’un bloc et portes autoclaves.

Carrosserie en polyester avec nombreuses ouvertures pour améliorer le refroidissement du moteur, des freins et de la transmission.

Suspensions avant par double triangles superposés, combinés ressorts hélicoïdaux/amortisseurs réglables en compression, détente et hauteur de caisse, barre antiroulis. Articulations réglables sur rotules Uniball.

Suspension arrière avec triangle inférieur inversé, barre transversale supérieure, bras de poussée longitudinal et combinés ressorts hélicoïdaux/amortisseurs télescopiques avec barre antiroulis.

Freins :

Disques à l’avant et à l’arrière, diamètre 302mm avec étriers Girling.

Direction :

Crémaillère, 2,8 tours de butée à butée.

Evolution :

1965 : Shelby à tous pouvoirs à condition d’aller vite. Il récupère les voitures de Nassau, effectue des essais à Riverside avec Ken Miles qui sont peu concluants : freins inefficaces, surchauffe moteur, comportement nul. Les voitures sont démontées par Phil Remington qui met en évidence un mauvais montage des organes mécaniques (écart par rapport aux plans initiaux), ainsi qu’un mauvais montage et réglage des suspensions. Les essais en soufflerie mettent en évidence un mauvais dessin du capot avec ses entrées qui consomment 76 chevaux. Un nouveau dessin de la partie avant est réalisé avec accent mis sur le refroidissement de la voiture (remplacement du réservoir d’huile par carter-réservoir, montage de 2 petits radiateurs d’huile à l’extrémité arrière des 2 côtés de la boîte de vitesses, augmentation du diamètre des canalisations d’huile et montage d’une 2e pompe à huile pour améliorer la circulation, ouïes triangulaires de capot agrandies pour un meilleur transit des flux d’air au moteur, remplacement des roues à rayon Borrani par des jantes en magnésium Halibrand avec système de turbine interne pour améliorer refroidissement des freins.

Shelby utilise le moteur 4,7 litres (289 ci de la Cobra), 385 chevaux plus fiable que le bloc 4,2 litres et travaille à améliorer la boîte Colotti dans l’attente de la nouvelle ZF.

Succès dès le premier engagement aux 2000 km de Daytona le 28 février 1965.

03/1965 : Présentation de la version GT 40 MKII : Big block de la Ford Galaxie entièrement en fonte.

Lubrification par carter sec avec bâche à huile positionnée dans le compartiment avant.

485 ch SAE, 70 Mkg.

Boîte de vitesses à 4 rapports spécifique avec pignonnerie améliorée de Ford Galaxie accouplée à un différentiel autobloquant.

2 réservoirs d’essence de 190 litres dans les pas de portes.

1ers essais sur la piste de Romeo, Mich. (USA) par Ken Miles qui s’avèrent concluants avec décision d’engager 2 voitures aux 24 heures du Mans 1965.

04/1965 : Nouvelle boîte de vitesses ZF Type 5 DS-25/1 sur GT 40 montée sur un spider Wyer aux essais des 24 heures du Mans. Boîte de vitesses synchronisée avec différentiel autobloquant. Embrayage tri-disque à sec Borg & Beck.

John Wyer prépare soigneusement des voitures avec moteur 4,7 litres pour certaines écuries semi-officielles (Essex et Ford-France) et devient champion du monde en catégorie sport en 1966.

09/1965 : Nouveau capot plus long (à partir de # 1006) qui descend plus bas et enveloppe entièrement le radiateur avant encadré de 2 ouïes latérales, Cx amélioré (0,35). Dessin Len Bailey.

Eté 1965 : Programme de développement sous la direction de Roy Lunn, en accord avec Shelby, jusqu’en janvier 1966. Tests d’endurance à Daytona, essais des transmissions à Sebring et aérodynamiques à Riverside. Modifications de carrosserie avec nouveau capot plus court et plus compact, carrosserie rigidifiée par des tôles d’aluminium plus épaisses, radiateurs modifiés, orifices latéraux pour améliorer le refroidissement des freins, prises d’air périscopiques sur le capot arrière. Amélioration par Phil Remington de l’accessibilité et du montage des freins ayant tendance à criquer leur permettant de pouvoir être changés aussi rapidement que les plaquettes. Essai d’une boîte de vitesses automatique (cf. Chaparral) plus légère et moins encombrante que la Kar Kraft. Essais avec différents moteurs et boîtes montés sur le spider X1 engagé semi-officiellement par l’écurie de Bruce Mc Laren fin 1965. La boîte de vitesses automatique à 2 rapports est la plus fiable mais sera rapidement abandonnée par manque de fiabilité et performances moyennes.

1966 : Engagement des GT40 MK IIA avec modifications de l’été 1965. 5 voitures, engagement Shelby et Holman & Moody (2 voitures livrées par Kar Kraft via Shelby).

04/1966 : Présentation du prototype J aux essais du Mans, en référence à la nouvelle annexe J du code sportif international, réalisation et conception Roy Lunn (Kar Kraft), techniques aviation et NASA, châssis monocoque en nid d’abeille collé entre deux feuilles d’aluminium (47 kg). V8 4,7 litres de la Mark II avec boîte de vitesses automatique (23kg), nouvelles jantes en alliage léger avec rayons chargés de canaliser le flux d’air vers les disques de frein comme pour une turbine, capot avant plongeant et arrière carrée, 980kg.

Appel à Alan Mann pour aider à développer les GT 40 MK II pour les 24 Heures du Mans, 2 voitures 7 litres X-GT.

08/1966 : Châssis J rigidifié par Kar Kraft suite à l’accident mortel de Ken Miles. La voiture n’est pas en mesure de concurrencer Ferrari et son développement est abandonné. Modifications de la GT 40 MK II : capot arrière à pan coupé presque vertical, nouveaux disques de frein, châssis renforcé avec arceau de sécurité type Nascar et extincteur, allègement général. Alimentation par 2 carburateurs Holey quadruple corps, 530 chevaux. Appellation GT 40 MK IIB.

01/01/1967 : Fondation de la John Wyer Automotive Engineering à Slough dans les anciens ateliers FAV par John Wyer avec le soutien du pétrolier Gulf. Conditions de Ford pour le rachat dans des conditions privilégiées de FAV : maintenance des GT40 Sport, poursuite du programme de construction en cours et assistance technique aux clients.

Présentation des MKIII (version routière) au Salon de New-York City (USA). Admission et échappement modifiés pour abaisser le niveau sonore, amélioration de la souplesse à bas régime, 306 chevaux à 6000 tours. Suspensions assouplies, garde au sol surélevée. Châssis modifié pour l’installation de protection conducteur et passager, allongement de la carrosserie pour installer un emplacement pour des bagages. Modifications pour être en conformité avec les homologations dans différents pays (phares), habitacle insonorisé, vitres descendantes, colonne de direction réglable. La production tarde à démarrer à Slough et finalement seulement 7 exemplaires seront fabriqués (dont 1 pour Herbert von Karajan).

John Wyer bénéficie de l’appui technologique et financier de Ford et d’un nouvel associé : John Willment. La nouvelle entité est indépendante de la filière britannique de Ford dirigée par Alan Mann. Wyer reprend cependant le projet de GT40 modifiée défini par ce dernier et mis au point par Len Bailey (responsable technique) et effectue des essais en soufflerie sur une maquette. Le projet est racheté par Wyer et Len Bailey émigre à Slough. Wyer fait évoluer la voiture avec des modifications aérodynamiques pour diminuer la surface frontale (pavillon de toit plus étroit avec prises d’air NACA au centre et sur les 2 flancs arrières pour remplacer les ouïes latérales de la GT40, capot arrière affiné et terminé par un becquet sous lequel se trouvent de nombreuses échancrures, de même que sous la vitre arrière de forme carrée) ; petit moteur et poids abaissé de 50 kg avec châssis allégé et carrosserie plus mince.

La voiture est rebaptisée Mirage avec 3 exemplaires fabriqués. L’équipe Wyer est composée de David Yorke (ex-manager Vanwall, Essex Wire) : directeur sportif, Johhn Horsman (a travaillé avec Wyer chez Aston Martin) : directeur technique avec la coopération de Bailey, Ermano Cuoghi : chef mécanicien, pilotes : Jacky Ickx, Dick Thompson (spécialiste des Corvettes, court dans l’écurie de Davis en SCCA). Financement de l’écurie de Wyer avec Gulf Oil qui cherche à valoriser son image. Grady Davis, vice-président convainc le conseil d’administration de Gulf d’apporter un soutien conséquent à Wyer après présentation d’une GT 40 bleu marine et grâce à un mémoire budgétaire. Les voitures seront repeintes en bleu ciel avec bande orange (couleurs de la Wilshire Oil appartenant à Gulf Oil), et finalement reprises par Gulf. Un calendrier est fixé avec Davis avec participation aux 24 Heures de Daytona 1967 : Wyer engage la voiture personnelle de Davis car les Mirage ne sont pas prêtes (GT40 street version avec moteur compétition) qui arrive finalement 6e Gl avec Ickx-Thompson (1er Sport).

03/1967 : Engagement des GT40 MK IIB à Daytona qui abandonnent toutes. Décision de réactiver le projet J sous la direction de Phil Remington, directeur technique de Shelby. La J est rebaptisée MK IV : carrosserie modifiée avec ligne plus fluide, capot arrière plus long, renforcement du châssis coque par des rivets. La voiture est plus performante que les anciennes MK II et on construit 4 châssis neufs pour les 24 Heures du Mans.

Les Mirages sont essayées à Snetterton (G-B) puis envoyées aux essais des 24 Heures du Mans (Attwood).

Montage de nouveaux moteurs 5 litres pour les 1000 km de Monza et 1ère victoire aux 1000 km de Spa avec une voiture à capot mieux profilé et un nouveau moteur 5,7 litres préparé par Hollman & Moody, finalement abandonné car non homologué par la FIA.

1968 : 2 des 3 Mirage sont modifiées pour se rapprocher de la GT 40 et obtenir l’homologation en Sport (nouvelle réglementation FIA). Elles utilisent un moteur GT 40 avec culasses Gurney-Weslake en aluminium développant 410 chevaux. Spécifications usine : Culasse Weslake, taux de compression 10,6 :1, 4 carburateurs double corps Weber 38 IDA, 405 chevaux à 6250 tours. Carrosserie avec cockpit retouché et pare-brise plus large réduisant la surface des vitres latérales, passages de roues élargis pour monter des roues de 15 pouces avec pneus Firestone, nombreuses pièces en titane, carrosserie en fibre de verre renforcée par des filaments en carbone, 950 kg (-150 kg par rapport à la GT40 classique).

Pour les 24 Heures du Mans, montage de culasses Gurney et moteurs 4,9 litres nouvellement homologués par la FIA, 470 chevaux, construction d’un 3e châssis.

Participation en course (résultats principaux):

28/02/1965 : 2000 km Daytona, 2 voitures (préparation Shelby) : 1er, 3e Gl.

1965 : 24 Heures du Mans : 2 Ford MkII, Ab, Ab.4 GT40 dont un spider, toutes ab.

1966 : 24 Heures de Daytona : Miles- Ruby, 1er Gl; Gurney-Grant, 2e Gl.

12 Heures de Sebring : 1er, 2e, 3e Gl,

24 Heures du Mans : 1er Gl.

1er Championnat du Monde des Marques (catégorie Sport).

01/06/1967 : 1000 km Spa : 1ere victoire des Mirage, Ickx-Thompson-Rees.

1968 : 7/04 : 500 Brands Hatch : N°4, Ickx-Redman, 1er Gl.

25/04 : 1000 km Monza : N°40, Hawkins-Hobbs, 1er Gl.

26/05 : 1000 km Spa : N°33, Ickx-Redman, 1er Gl.

14/07 : 6 Heures Watkins Glen : N°5, Ickx-Bianchi, 1er Gl.

28-29/09 : 24 Heures du Mans : N°9, P. Rodriguez-Bianchi, 1er Gl.

1969 : 22/03 : 12 Heures de Sebring : N°22, Ickx-Oliver, 1er Gl.

14-15/06 : 24 Heures du Mans : N°6, Ickx-Oliver, 1er Gl ; N°7, Hobbs-Hailwood, 3e Gl.